一、目录出台的背景

7月14日,中国人民银行、金融监管总局和中国证监会联合印发《绿色金融支持项目目录(2025年版)》(以下简称《目录》),不仅统一了绿色债券和绿色信贷的统计标准,还统一了中国人民银行和金融监管总局关于绿色信贷的统计标准,意义重大。

《目录》制定的依据是《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》和《中国人民银行 国家发展改革委 工业和信息化部 财政部 生态环境部 金融监管总局 中国证监会关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》。这两份文件都明确要构建和完善绿色金融标准体系。前者指出,要“构建绿色发展标准体系”、“推进基础通用标准及碳减排、碳清除相关标准制定修订”;后者指出,要“制定统一的绿色金融标准体系”、“进一步完善绿色信贷标准体系”。

《目录》制定的基础是《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》、《绿色债券支持项目目录(2021年版)》。从技术源头看,《绿色债券支持项目目录(2021年版)》是以《绿色产业指导目录(2019年版)》为基础的,《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》则是《绿色产业指导目录(2019年版)》的升级版。可见,国家发改委牵头制定的《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》已经成为界定绿色经济活动的基础标准。这从参与目录制定的部门也可以看出来。2019年版目录的制定部门包括国家发改委、工信部、自然资源部、生态环境部、住建部、中国人民银行和国家能源局等七部门;2024年版目录的制定部门增加了交通部、金融监管总局和证监会,达十部门。

《目录》制定的目标从微观角度说,是“加强绿色金融市场流动性,提升绿色金融资产管理效率、降低识别成本”;从宏观角度说,是“完善绿色金融标准体系和基础制度”。

二、目录结构与内容

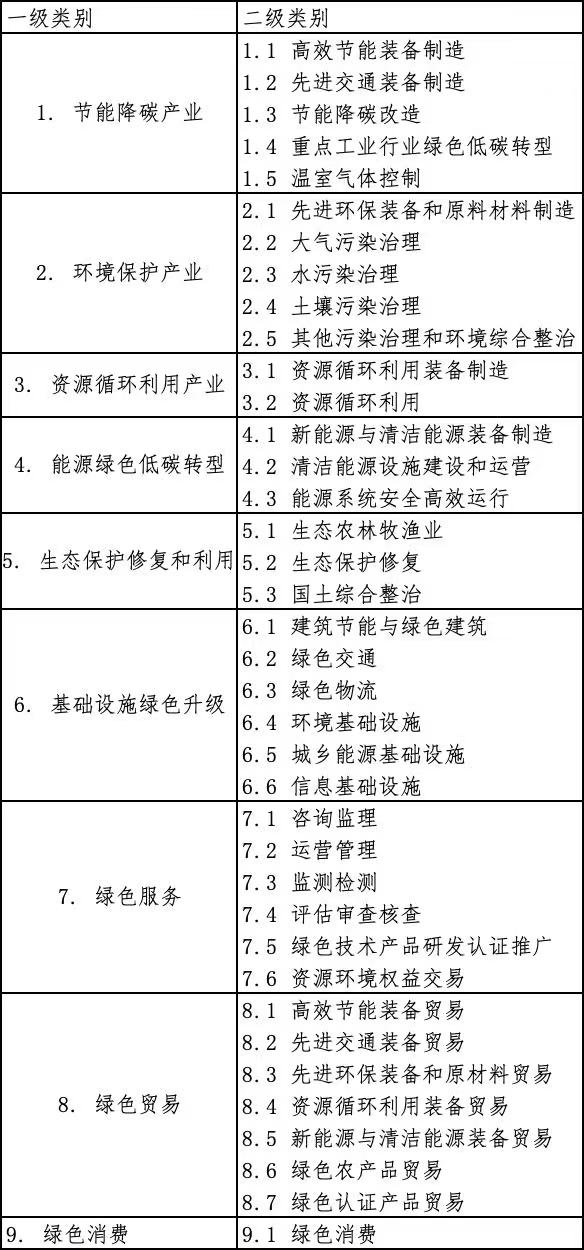

从结构上看,《目录》按领域分为一级、二级和三级等三种类别。一级类别涵盖9个领域,9个领域又可以分为两种类型。一种是实体产业属性的,包括:节能降碳、环境保护、资源循环利用、能源绿色低碳转型、生态保护修复和利用、基础设施绿色升级等6个领域;另一种是服务贸易属性的,包括:绿色服务、绿色贸易和绿色消费等3个领域。这9个一级类别进一步细分为38个二级类别和271个三级类别。三级类别再往下是按国民经济行业类别划分的具体条目,约1000个条目,多数附上了对应的国民经济行业代码。

《绿色金融支持项目目录》结构

从内容上看,每个条目包含国民经济行业代码、条件/标准、备注、温室气体排放贡献等信息。条件/标准对项目的能耗、排放等指标提出具体要求,备注提示了在应用中的一些额外的注意事项。譬如在“泵及真空设备制造”条目下,条件/标准说明该项目必须符合的国家节能标准,如《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762)。备注则提示在没有对应国标的情况下,允许用能效检测报告作为指标领先性的证明。

温室气体排放贡献说明项目对碳减排的贡献情况。打√号的条目为具有低碳赋能贡献的项目,即自身虽然无直接碳减排效益,但对其他行业碳减排具有显著贡献的项目;打√√号的条目为具有直接碳减排效益的项目,即项目具有绝对或相对显著直接碳减排效益。例如,二级类别“1.2先进交通装备制造”项下的所有条目都具有低碳赋能作用,打√号;二级类别“1.3节能降碳改造”项下的所有条目都具有直接碳减排效益,打√√号。

此外,《目录》在备注中还强调,“除引用政策、规范标准之外,绿色金融支持项目应符合相应行业关于项目建设、产品生产有关质量、安全、环保、劳动保护和职业健康法律法规、规范标准强制性要求,以及国家、地方相关行业产业政策要求”。这延续了2021年版绿色债券目录的“无重大损害(DNSH)原则”,即在促进绿色发展的同时,项目不能对其他可持续发展目标造成重大损害。

三、历史版本比较

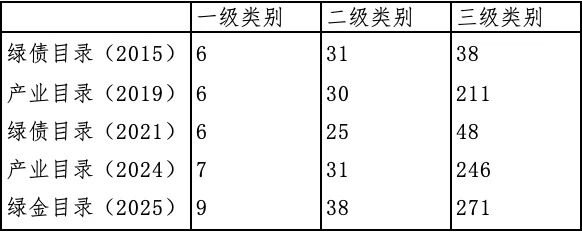

从历史沿革看,《目录》可以看作是第三版的绿色债券目录。此前,绿色债券目录有2015年版(第一版)和2021年版(第二版)。从第二版开始,绿色债券目录就主要以产业目录为基础修订。产业目录最早在2019年由国家发改委等七部门发布,2019年版的产业目录名称为《绿色产业指导目录》,包括节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务6个一级类别。2021年绿色债券目录修订的时候就完全沿用了这6个一级类别。可以认为,第二版绿色债券目录就是《绿色产业指导目录》的子集,从产业目录里面挑选最常见可发债的项目形成绿色债券目录。

2024年,国家发改委等十部门修订了产业目录,加入转型内容,题目改为《绿色低碳转型产业指导目录》。中国人民银行、金融监管总局和中国证监会都参与了产业目录的编制,因此当时就已经明确后续的绿色债券目录会依照2024年版的产业目录做修订。与2021年版(第二版)绿色债券目录不同,2025年版的《目录》没有完全照搬产业目录,而是产业目录的基础上做了增删:增加了绿色贸易、绿色消费两个一级类别,因为这两个不算“产业”;减少了能源绿色低碳转型类别下的传统能源清洁低碳转型,因为这算转型金融范畴,而非绿色金融范畴。两增一减,结果是《目录》二级类别38个、三级类别271个,多于《绿色低碳转型产业指导目录》二级类别(31个)、三级类别(246个)的数量。

不同版本的绿债目录和产业目录的比较

如果与第一版、第二版的绿色债券目录相比,这版《目录》的条目数增加就更显著了:一级类别从此前的6个增加到9个,二级类别从此前的25个增加到38个,三级类别从此前的48个增加到271个。这一增长的主要原因是这版《目录》兼顾了绿色债券和绿色信贷这两种应用场景,实现了一个《目录》既能用来识别绿色债券支持项目,也能用来识别绿色贷款支持项目。在此之前,这是两套统计分类的方法:绿色债券支持项目是依据第一版和第二版的绿色债券目录来识别的,绿色贷款则是依据中国人民银行和金融监管总局制定的统计制度来识别、统计和保送;绿色债券目录是公开文件,绿色贷款的统计制度则是由监管部门直接发给商业银行,而且中国人民银行和金融监管总局的统计制度此前还略有差异。因为绿色信贷的规模比绿色债券的规模大很多,所以这份《目录》就必然要大幅度扩容。扩容之后,《目录》的名称也从《绿色债券项目支持目录》修改为《绿色金融项目支持目录》。

四、目录的价值与应用

《目录》实现了两个“首次统一”,意义重大。一是首次统一了绿色债券和绿色信贷的统计标准,也就是说绿色债务融资工具有且只有一套分类标准,只要满足绿色贷款要求的项目,也能够作为绿色债券支持的项目。这对绿色债券市场是利好,因为极大扩展了绿色债券的适用项目的范围;对商业银行也是利好,因为商业银行可以用一套绿色标准来管理信贷资产和金融债资产。二是首次统一了中国人民银行和金融监管总局关于绿色信贷的统计标准,此前两者虽然已经趋同,但仍有细微差异,因此银行还要做出两个版本的统计数据来对应不同的绿色信贷的统计口径。《目录》发布之后,这个问题迎刃而解。因此,《目录》的的确确可以发挥“提升绿色金融资产管理效率、降低识别成本”的价值。

关于《目录》的应用,监管的提法是“统一适用于各类绿色金融产品”,但股票发行业务暂不适用。简言之,除了投资股票(包括以股票为主要资产的ETF基金、理财产品等)外的金融产品,都可以适用。这个范围足够广了,理论上包括绿色贷款、绿色债券、绿色租赁、绿色信托等。当然,当前最主要、最常见的应用还是信贷市场和债券市场。

《目录》自2025年10月1日起施行,监管要求各有关单位做好衔接工作。《目录》发布前已审批未发放的贷款,处于存续期或已核准、已完成注册程序的债券,在产品认定和资金投向上仍按照历史标准适用范围执行。《目录》发布时已申报材料但未获得核准或未完成注册程序的债券,发行主体在绿色项目认定上,可自行选择适用历史标准或《目录》。